1930年,上海。外滩的钟声敲打着黄浦江的晨雾,码头边泊着异国的巨轮,街上是匆匆的黄包车和神色凝重的行人。这是一个山河破碎、强邻环伺的年代。报纸上充斥着有关自然灾害、日本人觊觎东北的负面新闻,空气里弥漫着压抑与屈辱。

在这片阴霾下,一股新的力量正在涌动。新文化运动吹散了思想的尘埃,留学、求知、探索,成为许多人试图改变个人命运、乃至民族未来的路径。

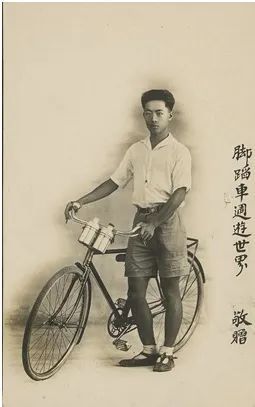

一个在南京经营西餐馆的湖州青年——潘德明,选择了一条更为艰难、也更为孤绝的道路:徒步环游世界。潘德明是谁?为什么要开始这样的冒险?

起点:与命运交点的世界

20世纪20、30年代,出门旅行很受文人、学者的欢迎,他们写下的有关旅行的散文或小说也引发了国内新青年们的拥趸。潘德明应该是自小热爱旅行的,但他也知道自己家境一般,所以在很早的时候,他便给自己制定了“穷游”模式计划。在接受国家人文历史记者采访时,潘德明亲属潘溯讲道:“祖父根据自己当时的现状,设定过两个异域旅行的条件:一是有裁缝的手艺;二是有烹饪的技术。之所以设定这两个条件,是因为在他的观念中,旅行就是衣食住行。有脚便能行,住宿仰大地;而吃穿两样不能张嘴便来、伸手即有,如果自己能有本事解决此两条,即便身无分文,也不致顷刻间威胁生存。他本就生在一个裁缝之家;而烹饪技艺则来自他在南京经营的快活岭西餐馆。”

餐馆所在的南京四牌楼是当时整个南京乃至民国,经济最繁荣、文化最多样的地区之一,受附近东南大学的影响,许多进步大学生在此交流思想,一些来此经商的外国商人和授课的外国学者也在此聚集。潘德明的西餐馆成了他与这些人交流的绝佳平台。在此过程中,他凭自己绝佳的语言天赋,基本掌握了主要的几种西方语言。一切都已经准备就绪,现在只差一个契机,一个催促自己迈出第一步、踏上旅程的契机。

1930年夏天,潘德明像往常一样打开店门,做好开张准备工作,泡好一杯茶,拿起《申报》读了起来,一则报道让他的双眼放光:

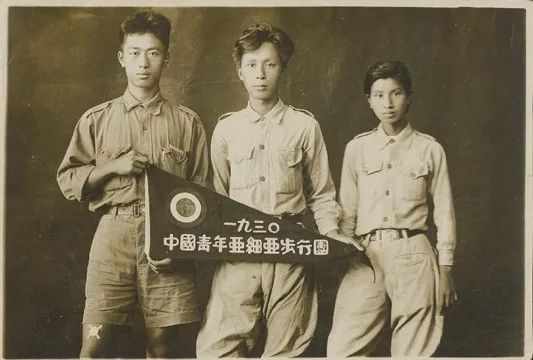

“中国青年亚细亚步行团”七位男女壮士,于昨晨九时,集中北站,身负行装毛毯杂粮水壶油布背囊指南针等另物,各重三十磅,一律着黄呢童子军服,头戴白色铜盆帽……他们预定的第一期行程是:从上海出发,经杭州、宁波、温州、福清、莆仙、厦门、漳州、汕头、广州、海南岛、越南、泰国、马来半岛、新加坡;第二期行程是:从新加坡乘船至缅甸,经印度、阿富汗、伊朗、阿拉伯等国,到土耳其的伊斯坦布尔;第三期的行程是:从伊斯坦布尔出发,入我国新疆、西藏,经青海、西康、四川、甘肃、陕西,返回上海。步行团出发前的经费,是由团员们平均负担;出发后的经费,就向社会各界人士募集。步行团的目的是:锻炼体魄,调查各地文化、教育、风俗、古迹,以及各国的经济建设情况和华侨在国外的生活状况。

另有《昨日亚细亚步行团出发记》报道刊登了步行团出发前的宣言:

在历史上背负了五千余年文明和创造的中华民族,在他的悠久的继续发展中间,也会产生了不少的冒险家,替我们的历史增进了光荣的材料,不幸到了近世,尤其是当着我们这个政治社会种种设施,尚未全上轨道的现代,萎靡和颓废,成为青年们普遍的精神病态,一切坚毅有为,勇敢卓绝的伟大雄图,都从我们青年的堕落生活中,被淘汰消灭去了,我们觉得时代的精灵,已在向我们欢呼,我们觉得毫不客气地,把这个伟大的重担,肩起来的时机,是到来了,我们这个小小的集团,虽然人数并不多,财力并不厚,然而我们决以坚毅不拔的勇敢精神,从上海出发,逐步实践我们的目的,在每一步伐中,我们要显出大中华民族历史的光荣,要在每一个步伐中,给社会上以极深刻的印象,一直到我们预定的途程的最终点,谨此 宣言。

从宣言中,潘德明忽然明白了自己这些年认真筹备、向着那个朦朦胧胧的目标坚持不懈的真正动力是什么。他无比真切地认识到,原来旅行不仅是个人的英雄史诗,更是一个民族精神和意志的体现。“步行团的宣言,激活了潘德明幼年时起就想出去看看的渴望。原本只将旅行视为偿愿的潘德明,第一次意识到‘旅行’竟然还能改变国人的精神;如步行团宣言所说的让‘古老民族在世界面前扬威’。”在谈到祖父踏上旅途的动机时,潘溯如是说。

潘德明无可避免地被“中国青年亚细亚步行团”提出的徒步环游世界的梦想所吸引。他知道,是时候去实现那个扎根在心里三年之久的梦想了。

旅途:与世界和文明的对话

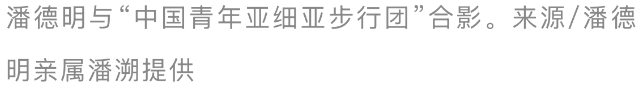

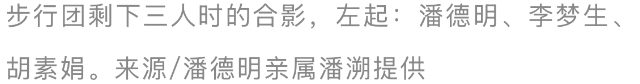

当天晚上,潘德明开始着手处理餐馆事务,将其卖出,然后坐上火车直奔上海。此时步行团已经从上海启程,潘德明通过商务印书馆拿到一封介绍信后,立即坐火车南下,最终在杭州追上了步行团。不过,因为条件艰苦和资金分配存在分歧,最初的7人步行团此时仅剩下5人。

原本还在惴惴能否给步行团当厨师的潘德明毫无悬念地被接纳了。到达厦门时,又有2人离开队伍。出发时声势浩大的步行团,只剩下李梦生、胡素娟,和潘德明3人。

到达广州后,潘德明办理好出国护照,便踏上了从香港到越南的游轮。这一阶段,他们面临的最大困难是与队友间在志向上的偏差。我们心目中的旅行家或许是风光的,但实际上,三人从厦门到越南这段旅途,风餐露宿,相当艰苦,就这样咬着牙坚持到了越南,不过是走出国门的第一站。在这里,他们迎来了从未有过的热情款待,本地侨胞倾囊相送巨额旅资,款待演讲应接不暇。起初,华侨的招待让他们感受到家一般的温暖,但随着演讲次数的增多,潘德明逐渐对这样的生活产生疑惑,他在家书中这样写道:

我们步行亚细亚洲原定是要吃苦的,哪里知道如此享福?路上有人迎送,路上有人送很好的菜和饭。到了一个地方即有人大开欢迎会,天天请我们吃大菜,真真出我们预料之外。

不仅如此,三人在未来的计划上也产生了分歧。潘德明在一次演讲中,未经与队友商议便表露了会去美国的想法,李梦生迅速将他打断。事后,李梦生表达了自己对未卜前途的担忧:去美国要多少旅费?美国的华侨有安南的多吗? 如果没有华侨送餐,今天中午吃什么?潘德明极力寻找这些困惑的答案,但终究被队友否定了,三人自此分道扬镳。

就这样,潘德明离开步行团,用旅资购买了自行车和相机,独自踏上探寻世界的旅途。

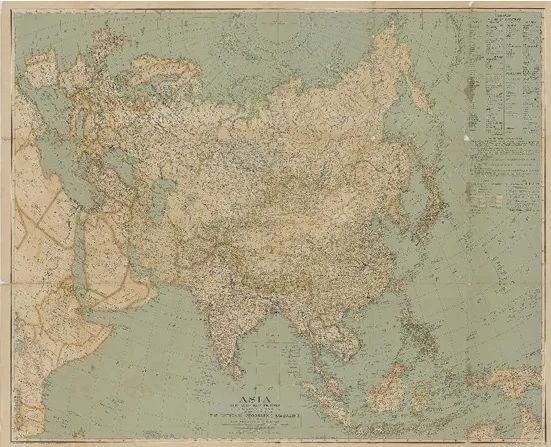

从新加坡出发,潘德明先到达印度,后穿过印度原始雨林和阿拉伯沙漠,于1932年抵达另一个文明古国埃及。在埃及稍作停留后,向北越过地中海,来到欧洲。在欧洲,潘德明先后游览了希腊、意大利、法国、德国等十数个国家,之后从伦敦坐船横跨大西洋,于1934年到达美国。在美洲游历一年后,潘德明又从夏威夷乘船抵达了澳大利亚。1935年6月,潘德明从澳洲返程,途经印度尼西亚到达新加坡,宣告“徒步环游世界”这一前无古人的壮举的完成。

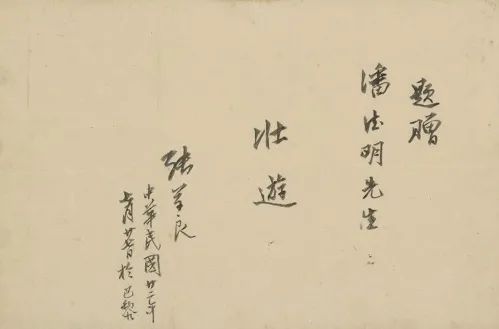

旅程中,潘德明也接触到了一些身处国际政治漩涡的中国高层人物。在欧洲,他见到了当时的外交官顾维钧和身处海外的张学良。从他们口中,潘德明更清晰地听到了国内的消息:日本悍然发动“九一八”事变侵占东北,又在上海挑起“一二八”事变,1933年更进犯热河,逼迫签订丧权辱国的《塘沽协定》。这些远隔重洋传来的噩耗,经由顾、张这样身处权力中心的人物说出,显得格外沉重和真实。尽管他们位高权重,但在那个国势倾颓、强敌环伺的年代,言谈间也难掩对国家前途的忧虑与迷茫。

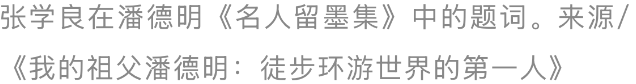

在旅行过程中,潘德明会向媒体投送照片和游记以获取旅资,各地的华侨社团和当地媒体也十分关注这位正进行着前无古人的事业的年轻人,当时的《星洲日报》《民国日报》等华文媒体频频报道他的壮举,从而吸引了更多人的关注与赞助。

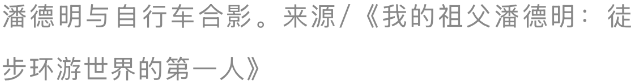

凭借媒体的力量,潘德明很快成为“顶流人物”。他坚韧不拔的精神赢得了一些外国政要的注意与赞赏。在印度,他通过华侨引荐,拜会了心系亚洲民族独立的文豪泰戈尔和“圣雄”甘地。尽管甘地当时因绝食身体极度虚弱,仍坚持会面,在《留墨集》上签名并赠予手织的印度三色旗,他们都鼓励潘德明为亚洲人完成这一壮举。

在法国,他获得了总统勒布伦的接见。在纳粹党已全面掌权的德国,他甚至短暂见到了希特勒。希特勒对其徒步环游世界的壮举表示惊叹和赞赏。在美国,罗斯福总统会见了他,赠送金牌,并称赞:“荣誉永远属于有奋斗精神的人。”

这些外国政要的“礼遇”,更多是出于对潘德明个人壮举的好奇或欣赏,因此,仅凭潘德明个人的力量,并不能真正改变当时积贫积弱、备受欺凌的中国的国际地位。他们的态度与其说是对一个国家的尊重,不如说是对一个非凡个体的好奇。个人的坚韧可以赢得世界的惊叹,但一个民族的真正尊严与复兴,需要更深层、更艰难的蜕变与奋斗。潘德明在芝加哥参观“芝城百年进步博览会”,深感祖国与美国之间巨大的差距,在由美国华侨创办的《三民画刊》上发文:“我们和美国的差异,绝非天意,乃因我们制度之腐朽……大中国一定会强盛起来。”

七年的环球跋涉,让潘德明拥有了异常广阔的视野。他亲眼见证了世界文明的多样与复杂:从古老的金字塔到工业轰鸣的芝加哥,从甘地的非暴力抗争到纳粹的恐怖统治。他感受到华人华侨对故土的赤诚与期盼,也体会到国家危亡之际高层人士的无奈与迷茫。他获得了外国政要的礼遇,更深知祖国在国际舞台上的真实处境。这一切,都让潘德明对“雪东亚病夫之耻”的初衷有了更深沉的理解。而透过他的旅行,一度陷于阴霾中的世界也在窥探中国强大意志的一角。他证明了中国人无畏的勇气,也向世界昭示着中国必将重新崛起的力量来源。在山雨欲来的20世纪30年代,潘德明就这样用自己的双脚,完成了这场中国与世界文明的漫长对话。

终点:游子的归程与精神的远征

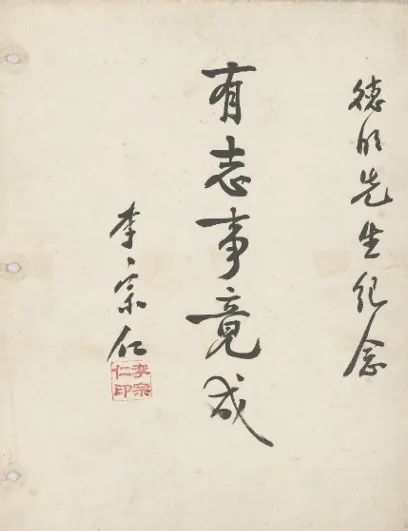

1936年元旦后,潘德明启程从新加坡回国。由于日本全面侵华的意图越来越明显,潘德明放弃了取道日本的想法,选择泰国、缅甸路线,走陆路穿越危险的原始雨林,由云南进入祖国境内。终于,在又一年艰难的跋涉后,1937年,潘德明顺利回到云南。在东下返乡的途中,潘德明还在广西桂林见到了李宗仁。1937年7月,潘德明抵达上海,顺利与家人团聚。

完成环游世界的壮举后,潘德明立即着手准备下一次探险。在考察美国工业时,潘德明注意到,此时工业需要的许多稀有矿石,在青藏高原上有很高的储量。而对于这片人迹罕至的雪域高原,时人足迹所至者几乎未见。因此,潘德明还在美国时,便计划归国后继续完成徒步西藏的挑战,并在过程中完成对整个青藏高原资源的细致考察,从而服务于中国的工业化进程。潘德明的想法一经提出,就受到了海外侨胞的一致支持。从美国回程开始,众多侨胞为他的这一计划捐出储蓄——这也是侨胞们对国家富强、民族复兴毫无保留的赤诚希望。

将这一份份希望装进行囊的潘德明无比迫切地盼望着下一次旅途,然而,他的脚步终究没有快过时局的发展——1937年7月7日,日本发动“七七事变”,全面侵华开始。

空前的民族危机之下,潘德明的个人努力越发显得苍白无力。战火之中的中国已不再适合个人的徒步旅行,潘德明的梦想就这样被日军的炮火击碎。

潘溯在介绍祖父生平时,如此记述了当时潘德明的状态:“他的梦想被战争阻断,如他所言:‘我白行了万里路,白读了万卷书。’当他以世界为学校,读懂了天然与人事,历经荣辱悲欢,他向国内外友人拿来了组建科考队的资金,又以云南作为试验地,确定了自己的身体状况良好,专业知识管用,信心满满地准备踏出第一步的那一刻,他的计划毫无征兆地突然被画上句号。”对于潘德明来说,“在旁人眼中伟大的徒步世界的旅程,实际上只是人生中的一堂课。而他的青藏之旅,则是结课之后第一次真正的考验。他在世界读了7年书,毕业后立即‘待业’,一待就是一生。因此他认为自己的人生是彻底失败的,于是选择了低调生活,放弃了继续抛头露面的机会,默默承受着个人理想破灭的痛苦。”

潘德明再也无心享受“第一位徒步环游世界者”的耀眼光环。此后,他将自己的名字改成“潘子明”,并将一路上为了考察西藏筹集的10万美元旅资全部捐给抗战前线,自己仅留下那本写满世界各地名人政要签名、题字的《名人留墨集》。自此之后,无论报刊杂志上,还是日常生活中,都再也见不到“潘德明”的身影。在民族危机的浪潮中,那个刚刚完成一项前无古人壮举的潘德明,像一滴水珠一样消融了。

在之后的人生里,潘德明不再显现出任何与常人不同的特征。他如寻常人一样成家,在战火中努力地生活,唯一算得上特别的只有在联合国救济署一段不长的工作经历。新中国成立后,他在昆明益兴汽车材料行工作,也凭借熨衣和画宫灯补贴家用。虽然生活清苦,但他依旧乐观、认真和一丝不苟。后来,他将珍贵异常的《名人留墨集》上交,但让儿子抄录了扉页的旅行自述:

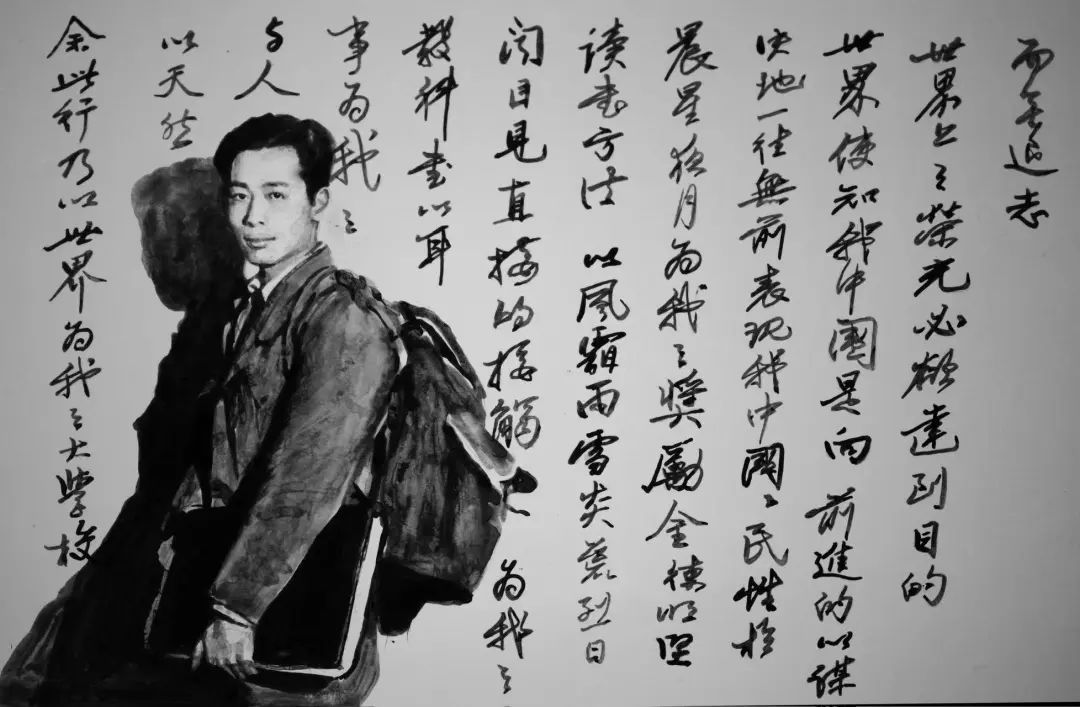

“以世界为我之大学校,以天然与人事为我之教科书,以耳闻目见直接的接触为我之读书方法,以风雪雨霜、炎荒烈日、晨星夜月为我之奖励金,要一往无前,表现我中国国民性于世界,使知我中国是向前的,以谋世界上之荣光,必欲达到目的而无退志。”

这是潘德明在1931年抵达新加坡时留下的文字。他用整整7年的青春时光,将这段文字亲身践行。对他而言,这趟旅程远非个人的冒险,而是一场宏大的学习与实践。他将世界视为“大学校”,将自然与人事当作“教科书”,通过亲身的“耳闻目见”去理解这个星球。更重要的是,他怀抱着一份朴素而坚定的信念:要以自己的脚步和行动,“表现我中国国民性于世界”,让世界看到中国并非停滞不前,看到这个民族内在的进取精神与追求荣光的决心。这并非空洞的口号,而是支撑他穿越雨林荒漠、克服万难的精神内核——一个普通青年试图证明中国人“是向前的”。

参考文献:

[1] 潘溯:《我的祖父潘德明:徒步环游世界的第一人》,上海文化出版社2025年

[2] 新华社《国家相册》栏目组编.国家相册 改革开放四十年的家国记忆 典藏版[M].北京:商务印书馆,2018.11.

[3] 章必功著:中国旅游通史 下[M].北京:商务印书馆,2016.07.

[4] 《读者文摘》编辑部编.读者文摘-4:1984总30-41期 合订本[M].兰州:甘肃人民出版社,1992.12.

启泰网配资-启泰网配资官网-配资炒股新手入门-股配资网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:正规股票杠杆app闵建出生于1963年5月

- 下一篇:没有了